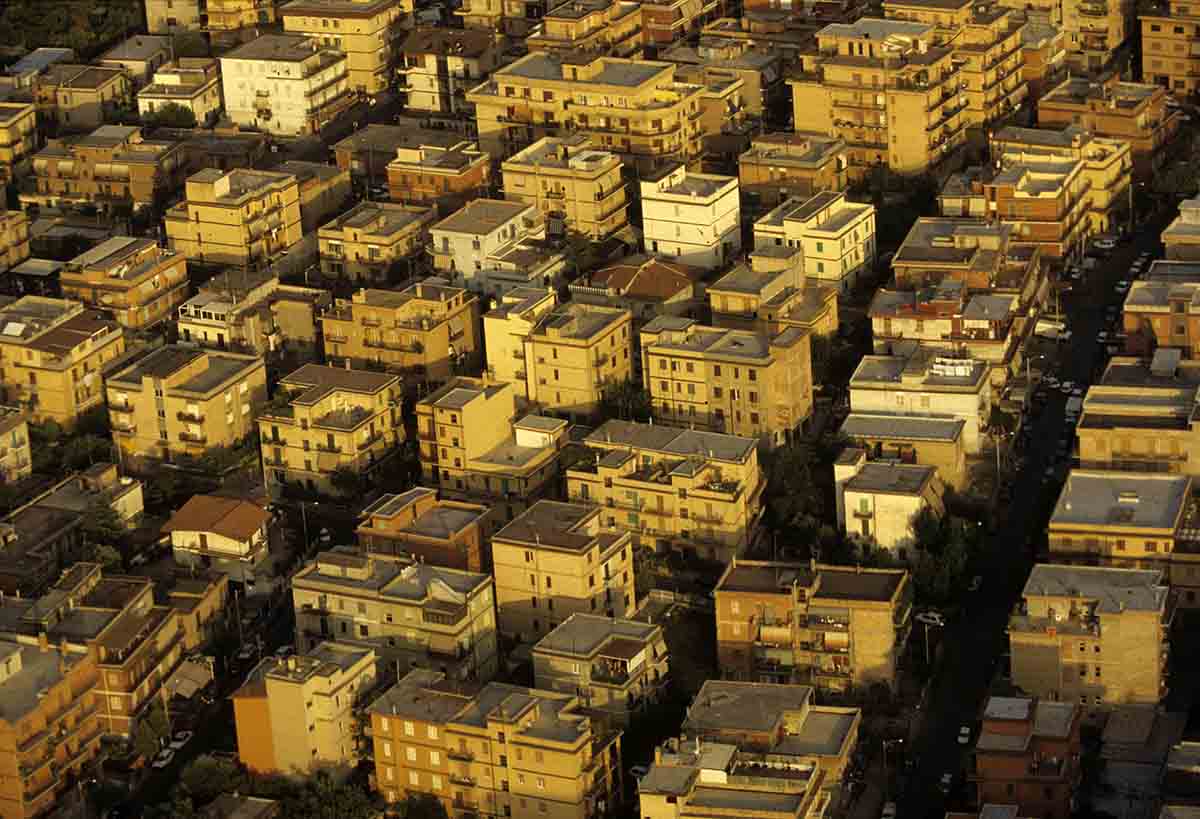

Il consumo di suolo in Italia avanza al ritmo di oltre 2 metri quadrati al secondo, una corsa inarrestabile che però non ha più alcun senso. Basta guardare ai dati siciliani dell’ultimo censimento Istat che ha contato sull’isola un milione e 157 mila abitazioni inutilizzate, il 36% del totale. Alcuni comuni delle aree interne arrivano a superare il 70% come a Novara di Sicilia, comune in cui le case vuote sono 1.971, ossia tre immobili su quattro. A preoccupare sono però i valori assoluti delle grandi città, perché a Catania le case non occupate sono oltre 39 mila, il 23% del totale stock, a Messina più di 35 mila, il 26,3%, e a Palermo circa 67 mila, ovvero il 21%.

Di fronte a questo patrimonio “fantasma” l’unica alternativa possibile per non devastare l’ambiente, con la conseguente perdita di servizi ecosistemici, è riqualificare l’esistente. O, secondo la terminologia più in voga al momento, la strada da percorrere è quella della “rigenerazione urbana”. Tutti la chiedono, tutti la vogliono: amministratori, ingegneri, architetti, urbanisti, costruttori, Ance, e Confedilizia, i proprietari. L’attuale sistema di gestione del territorio è ancora immobilizzato su regole e metriche pensate per un modello espansivo, non più compatibile con il nuovo modello di sviluppo che guarda alla trasformazione e alla rigenerazione degli spazi urbani in una chiave di sostenibilità ambientale, sociale ed economica e di maggiore attenzione alle persone. Sia obiettivi internazionali, Agenda 2030 dell’Onu e in particolare l’obiettivo 11 “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili”, ed europei, consumo del suolo netto entro 2050, decarbonizzazione entro 2030, nuova direttiva sulla prestazione energetica, stanno plasmando il nuovo modello di sviluppo urbano.

Con il termine “rigenerazione urbana” s’intendono iniziative il cui scopo è promuovere l’inclusione sociale e l’efficienza energetica nelle città. Queste iniziative si traducono in progetti e investimenti volti a recuperare beni sottoutilizzati e a ridistribuire le opportunità, aumentando la prosperità urbana e la qualità della vita. In termini pratici, gli obiettivi chiave del rinnovamento urbano includono il successo dello sgombero delle baraccopoli e la riqualificazione fisica, anche di edifici pubblici e residenziali, che tenga conto di altri elementi, come la conservazione del patrimonio.

Un altro modo per definire la “rigenerazione urbana” può essere quello di un approccio alla pianificazione urbana che cerchi di risolvere i problemi sociali ed economici che affliggono un’area urbana. Attraverso progetti come la creazione di nodi di trasporto pubblico e di parchi pubblici, nonché attraverso incentivi economici per incoraggiare l’attività imprenditoriale e l’efficienza energetica, si migliorano gli aspetti ambientali e fisici di una città. Il risultato è la trasformazione di quartieri obsoleti o degradati in aree economicamente produttive di una comunità. In altre parole, la “rigenerazione urbana” è un approccio globale che fonde visione e azione, volto a risolvere i problemi sfaccettati delle aree urbane degradate per migliorarne la qualità della vita.

La “rigenerazione urbana” è riconosciuta come uno degli strumenti più completi ed efficaci che i governi possono utilizzare non solo per guidare lo sviluppo economico, ma anche per promuovere città più inclusive, resilienti, sicure e sostenibili. Si tratta di un processo che crea molti vantaggi per tutte le parti interessate di una comunità, tra cui impedire che il tessuto urbano inizi, o continui, a deteriorarsi, migliorando le infrastrutture fisiche, economiche e sociali; generare posti di lavoro, grazie all’arrivo di nuove imprese, migliorando così le condizioni di vita; migliorare l’accesso ai servizi pubblici e ai trasporti, facilitando l’integrazione e il collegamento dei residenti con il resto dello spazio urbano; aumentare il valore delle proprietà commerciali e residenziali; generare risparmi energetici che portano a una riduzione delle emissioni di CO₂ e, infine, valorizzare gli edifici locali, per rendere più belli i quartieri.

Le questioni affrontate dai progetti di rigenerazione includono la mancanza d’identità di un’area residenziale e di spazi pubblici e alta densità urbana, che impedisce la realizzazione di alcuni tipi di progetti cruciali per lo sviluppo della città, come l’ampliamento delle strade per migliorare la mobilità o la creazione di più aree verdi e spazi pubblici ma anche l’aumento dell’efficienza energetica degli edifici riqualificati, contribuendo così a ridurre le emissioni nocive e a migliorare la salute generale.

La rigenerazione urbana menzionata nel Testo unico edilizia

La definizione di rigenerazione urbana è menzionata quattro volte nel DPR 380/01, il Testo Unico Edilizia, ma, nonostante nel mondo accademico e in altri contesti europei invece è assai nota questa modalità di intervento urbanistico, la normativa ad oggi non è ancora definita e il Ddl 1028, presentato in Senato a iniziativa dei senatori Sironi, Patuanelli e Di Girolamo, è oggi fermo nella 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), cui è stato assegnato in sede redigente il 22 febbraio 2024. Di là del Ddl 1028, però, è ancora forte l’esigenza di fornire una definizione sul concetto di “rigenerazione urbana” al fine di distinguerlo chiaramente dalla nozione di ristrutturazione edilizia e urbanistica, l’opportunità di correlare gli aspetti della “rigenerazione urbana” con i caratteri che definiscono l’impatto ambientale delle trasformazioni urbane, la necessità di riconoscere alle azioni di “rigenerazione urbana” l’interesse pubblico. È chiaro che, in un caso come questo, serva legge statale di principi che definisca il quadro in cui muoversi.

In attesa di una legislazione quadro nazionale, le regioni hanno agito autonomamente. Nello specifico la Sicilia, ha approvato la L. 19/2020 il cui comma 1 dell’art.33 indica che “la Regione promuove iniziative finalizzate al consumo di suolo tendente a zero anche attraverso la rigenerazione di aree edificate se esse hanno perduto la loro originaria utilizzazione, mediante la riqualificazione dell’ambiente degradato, secondo i criteri di sostenibilità richiamati dall’articolo 5 e mediante l’individuazione di nuove funzioni aventi rilevanza strategica, anche in un’ottica di area vasta”. Lo scorso 4 aprile sono state formalizzate le modalità di erogazione dei contributi previsti dalla L. 3/24, contenente disposizioni varie e finanziarie, ed è stato decretato che “gli interventi di Rigenerazione urbana, da eseguirsi a cura degli Enti locali (…) si intendono tutte quelle serie di azioni che sono volte al recupero e alla riqualificazione di uno spazio urbano, di competenza comunale, che per via di degrado dovuto al tempo ovvero per condizioni di abbandono presenta un degrado molto marcato, in particolare sono gli interventi di recupero delle infrastrutture, senza però prevedere demolizioni o costruzioni ex novo, con lo scopo di aumentare la qualità della vita delle persone soprattutto nella vita e nella sfera sociale delle persone, riqualificando luoghi periferici che non funzionano più”.

La rigenerazione urbana non interessa infatti solo l’edilizia abitativa

La rigenerazione urbana non interessa infatti solo l’edilizia abitativa, ma anche opere e infrastrutture cruciali per lo sviluppo delle città. La rigenerazione ha l’obiettivo di sottrarre al degrado parti di città, rimettendole al servizio della collettività per fini sociali, turistici e culturali. Un esempio, a Palermo, è il Porticciolo di Sant’Erasmo, oggetto di riqualificazione nel 2019. Da area degradata, il waterfront palermitano è diventato un quartiere d’acqua contemporaneo.

Stessa cosa si spera di poter dire anche per il porto di Catania con il progetto “Catania guarda il mare”. Per la realizzazione dei lavori è però fondamentale la collaborazione tra pubblico e privato, ma non solo. Il Sud Italia, e la Sicilia, in particolare hanno ancora bisogno di investimenti pubblici per colmare il gap infrastrutturale che li caratterizza. Secondo i dati elaborati da Ifel su dati Istat al 10/01/24 e Italiadomani al 18/4/24, è pari a circa 838 milioni di euro il finanziamento derivante dal Pnrr per i 345 progetti sul tema “rigenerazione urbana” presentati e approvati da 90 comuni siciliani.

Paolo La Greca, ordinario di pianificazione urbanistica all’Unict e vicesindaco di Catania

“Sviluppo non è più espansione edilizia, ripensare le infrastrutture e la mobilità”

Interviene al QdS Paolo La Greca, docente di Tecnica e pianificazione urbanistica dell’Università di Catania, vice-sindaco e Assessore all’Urbanistica e alla Mobilità del Comune di Catania.

Professore, per uno sviluppo economico sostenibile che risponda alle esigenze sociali della comunità, la rigenerazione urbana sembra essere una delle sfide tra le più importanti che stiamo ma, soprattutto, dobbiamo affrontare. Si tratta di un tema da molti anni è al centro di convegni, seminari, dibattiti, senza che siano stati chiaramente indicati gli obiettivi principali e, soprattutto, gli strumenti necessari ad attuarla. Ma cosa significa rigenerazione urbana?

“Il DDl approvato in Senato nell’aprile del 2021, prima del florilegio che ha fatto seguito in questa legislatura, propone una definizione della Rigenerazione elaborata ma convincente, ossia ‘un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche e edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile’. A mi piace evidenziare, che la rigenerazione è una strategia complessa a molti attori che opera su una molteplicità di valori, non solo economici. Attivare un processo di rigenerazione di una parte della città significa avviare uno sviluppo durevole che attivi forti collegamenti alle comunità. La sostenibilità ambientale, nella sua tripla accezione economica, ambientale e sociale, obbliga a riguardare la rigenerazione nella prospettiva di un’urbanistica attenta ai cittadini ai loro modi di vivere, di abitare, di consentire un’accessibilità equa per tutti”.

L’attuale sistema di gestione del territorio è ancora immobilizzato su regole e metriche pensate per un modello espansivo, non più compatibile con il nuovo modello di sviluppo che guarda alla trasformazione e alla rigenerazione degli spazi urbani in una chiave di sostenibilità ambientale, sociale ed economica e di maggiore attenzione alle persone. Quali sono le scelte ci troviamo davanti oggi?

“È vero. Sviluppo non è più solo espansione edilizia. Le condizioni sono profondamente cambiate. Viviamo in un’era che il premio Nobel Paul Crutzen, già alcuni anni fa, ha definito ‘Antropocene’. L’uomo è il primo agente delle mutazioni della Terra più che gli stessi eventi naturali. Il Pianeta è segnato da una crisi ambientale senza precedenti per il superamento dei suoi limiti ecologici. In questo scenario, lo sviluppo è, in primo luogo, riciclo dei tessuti urbani in declino, senza consumo di suolo, valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche. Rigenerare vuol dire prendersi cura degli spazi aperti, del loro disegno, della qualità rigenerativa che assumono i parchi e le aree verdi quali fondamentali servizi ecosistemici. Occorre ripensare le infrastrutture e una nuova mobilità centrata sul trasporto pubblico di massa e la mobilità dolce. Si riafferma, in una rinnovata prospettiva semantica, il recupero della città storica e consolidata, nonché la creazione di un nuovo welfare materiale aperto e innovativo per una nuova qualità dell’abitare. Per superare quelle regole e quelle metriche pensate per un modello espansivo, cui lei fa riferimento, è fondamentale separare rigorosamente l’idea di sviluppo da quella di espansione”.

In chiusura, qual è lo “stato dell’arte” degli interventi di rigenerazione urbana nella città di Catania?

“La rigenerazione di parti sostantive della città di Catania, nella prospettiva dell’amministrazione Trantino, è parte integrante di un progetto di città e di territorio che sia adeguato al ruolo che è proprio a questa grande città metropolitana del Mezzogiorno d’Italia. Deve essere un progetto multisettoriale che, a diverse scale, sia in grado integrare paesaggio, produzione, infrastrutture, insediamenti e ambiente, con un forte approccio strategico che traguardi sia la scala regionale sia quella metropolitana. Fra gli interventi avviati che mi piace richiamare, vi è quello delle ex aree ospedaliere del Vittorio Emanuele che credo esemplifichi bene la complessità di un processo di rigenerazione alla quale facevo prima riferimento. Il completamento della linea della Metropolitana, con la realizzazione delle fermate di “San Domenico” e di quella antistante al complesso del nuovo museo dell’Etna, risolverà con efficienza ed efficacia la questione dell’accessibilità in un’area che ritroverà centralità di funzioni. La prevista riqualificazione dell’area dell’attuale sede dell’Amts, attraverso un vasto recupero funzionale, che coinvolga anche la retrostante area della cava Daniele fino alla piazza Montessori, attribuisce al complesso il ruolo di cerniera fondamentale per l’intero progetto di recupero di questa parte di città. Le tante altre importanti testimonianze del passato della città, in quest’area che è posta in adiacenza alla parte più antica del nucleo originario di Catania, devono costituire le radici dalle quali fare germinare questa nuova polarità che dovrà contaminare i contesti urbani in un processo di reazioni positive a catena sotto l’accorta regia dell’amministrazione comunale. Il ruolo dell’amministrazione comunale è proprio quello di sviluppare e favorire il rinnovo e il potenziamento della rete pubblica (impianti e reti tecnologiche, trasporti, verde e servizi) mediante interventi diretti ma anche provando a coinvolgere operatori privati in regime di facility management”.

Nicola Vernuccio, direttore generale della Città metropolitana di Palermo

“I fondi? Con la rimodulazione del Pnrr definanziati progetti per 1 mld e mezzo”

Interviene al QdS l’architetto Nicola Vernuccio, direttore generale della Città metropolitana di Palermo, già Coordinatore gruppo Esperti sul Pnrr della Regione 2020-2022.

Direttore, pochi finanziamenti e vincolati. Legislazione inesistente. Dove troveremo i fondi per la “rigenerazione urbana”?

“Il Pnrr è uno strumento, seppur nato grazie alle esigenze post pandemiche, non è un finanziamento correlato ai tempi dell’opera pubblica. Quello che è mancato è la visione complessiva dei finanziamenti, una programmazione condivisa tra lo strumento Pnrr e le altre forme di finanziamento disponibile. Per quanto mi riguarda ritengo che il Pnrr sia un’occasione mancata perché avrebbe potuto essere uno strumento di leva finanziaria di un piano complessivo. È stata la fretta che ha dettato la redazione dei piani Pnrr a prendere progetti che erano dentro ai piani triennali delle opere pubbliche”.

Nei dati che ci consegna Ifel, relativi ai progetti presentati dai singoli comuni, s’indica che, per la città Metropolitana di Palermo, sono stati approvati 79 progetti riguardanti la “rigenerazione urbana”…

“Ci sono progetti corposi in atto ma tenga conto che, con la rimodulazione del Pnrr, sono stati definanziati progetti per circa 1 miliardo e mezzo che ci hanno garantito che saranno coperti con altre fonti. C’è da ricordare, inoltre, che il Ministro Fitto ha operato una scelta che va rimarcata”.

Quale?

“Ha dato libera scelta agli attuatori se scegliere di confermare il target 30/06/2026 per il collaudo delle opere, assumendosi il rischio della clausola di garanzia”.

Cosa significa?

“Che se il 1° luglio 2026 non saranno collaudate, le opere saranno definanziate e andranno direttamente a carico della finanza dell’Ente locale. Chi ha deciso di uscire, invece, dal Pnrr ha scelto di finanziare le opere con altre risorse. Dobbiamo inoltre tenere conto che un progetto potrebbe ‘incagliarsi’ a seguito di un contenzioso e questo farebbe allungare i tempi”.

È successo anche per i progetti che riguardano Palermo?

“Sì, ad esempio il progetto che riguarda i progetti relativi alla Costa Sud, il rifacimento del Polo Nord della scuola media di Palermo in zona La Malfa. Si tratta di un’operazione che riguarda la ristrutturazione completa di due torri con 12 piani che devono ospitare quasi 3000 ragazzi”.

Dove troveranno copertura questi progetti?

“Sembra che, sulla base dell’ultimo decreto coesione, saranno messi a carico del PN Metro. Vedremo, anche perché si tratta di opere che hanno già tutte un operatore economico vincitore di gara e quindi abbiamo bisogno di garanzie.”.

Non tutto è oro quello che luccica, allora…

“Non possiamo pensare a un rinnovo automatico delle scadenza e anche perché lo Stato italiano è l’unico che ha preso fondi anche a debito, seppur a tasso zero, quindi se ci fosse un’esigenza complessiva di altri Stati probabilmente l’Europa potrebbe concedere una proroga ma se la richiesta dovessero arrivare solo dall’Italia certamente arriverà il diniego”.

Qual è la situazione delle provincie, o delle Città Metropolitane?

“Chiamiamole come vogliamo, ma si deve sapere che siamo i titolari del patrimonio scolastico di tutte le scuole di secondo livello della provincia e forniamo tutti i servizi legati all’edificio. Non c’è stato un bando che abbia riguardato l’efficientamento energetico in tutta Italia e, ancora oggi, abbiamo edifici con le caldaie a gasolio. Penso che questo possa far capire qual è la situazione e, forse, il legislatore dovrebbe finalmente decidere se le province devono esistono o se sia meglio essere cancellate definitivamente”.

Assenza di risorse, quindi…

“Siamo assetati di risorse perché i bilanci degli Enti locali non hanno più risorse per gli investimenti ma solo per il corrente e i pochi investimenti sono fatti solo tramite fonti fuori bilancio. Inoltre va segnalato un paradosso, quello che l’Unione Europea ha un riferimento organizzativo territoriale che è più simile alle nostre province che noi ai comuni o alle regioni, proprio in virtù di un collegamento con il territorio meno distante di quello che hanno le regioni”.

Intervista a Pierciro Galeone, direttore di Ifel

“Il Sud deve ritrovare una dimensione urbana”

Interviene al QdS Pierciro Galeone, direttore di Ifel, l’Istituto per la finanza e l’economia locale, una Fondazione istituita nel 2006 dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) in attuazione del Decreto del Ministero dell’Economia del 22 novembre 2005, che succede al Consorzio Anci-Cnc per la fiscalità locale raccogliendone tutta l’eredità.

Direttore, tutti sembrano d’accordo con la “rigenerazione urbana” ma lo sono davvero?

“Sono ben contento di questo partigianesimo diffuso nei confronti di questo tema ma è necessario porsi una domanda”.

Quale?

“Intendono tutti la stessa cosa? Spesso si fanno riferimenti che sono diversi, ad esempio che qualsiasi trasformazione della città costruita passa per ‘rigenerazione urbana’ ma non è detto mentre altri, ancora, ritengono che la ‘rigenerazione urbana’ riguardi grandi interventi di cui, però, riguarda solo l’aspetto strutturale. Un aiuto ci viene dal Pnrr perché proprio la ‘rigenerazione urbana’ è nella misura 5, quella che riguarda l’inclusione sociale in quanto interventi che riguardano sia l’urbs sia la civitas, quindi sulle persone, sulle comunità”.

Sgombriamo il campo, allora…

“Deve intervenire su una porzione di città, su un’area critica, quindi con problemi di tipo economico o ambientale o sociale, e che si tratti un intervento che, oltre alla parte fisica, impatti sugli aspetti sociali, quali i servizi, di animazione culturale dell’area. Il principio fondamentale della ‘rigenerazione urbana’ è di uguale accesso alla città, trattandosi di un intervento perequativo, che ridistribuisce il diritto alla città, allargando il numero delle persone che hanno accesso ai servizi, alla natura, alla mobilità con il mantenimento del saldo zero del consumo di suolo”.

Un Ddl è in discussione al Senato…

“Vedremo cosa ne salterà fuori sperando che non venga partorito un intervento troppo generico e che non si tratti di una forma di iper regolazione che sarebbe destinata a bloccare l’innovazione perché la città va ricreata all’interno dei suoi confini e, quindi, di inventare e sperimentare anche nuove forme dell’abitare. Il lato positivo è che, finalmente, si è ritornato a parlare di città con l’apertura di uno spiraglio che fa ben sperare di poter riconquistare una città pubblica”.

Dai dati che ci ha fornito, emerge il fatto che in Sicilia solo 90 su 391 comuni siciliani hanno progetti approvati e finanziati, in seno al Pnrr. Ha una lettura positiva di questo dato?

“Tutti i comuni, soprattutto nel mezzogiorno, stanno uscendo da una grande crisi. Molti di questi hanno grosse difficoltà finanziarie e questo, che può sembrare un numero piccolo, è in realtà il segno che, nonostante i comuni siano debilitati da una politica fiscale austera, appena hanno potuto far ripartire la progettazione. Tenga inoltre conto che, negli anni della crisi, gli investimenti pubblici comunali sono calati del 30% e questo piccolo numero rappresenta una sorta di rinascita e va quindi letto in positivo anche perché molti dei progetti arrivano da piccoli centri, segno di un riscatto che parte dal basso”.

Quel concetto puro di “rigenerazione urbana”, quello che permette di ridare valore al vivere in città, può essere una delle strade che fa cambiare soprattutto le città del Sud?

“Io penso che lo sviluppo del mezzogiorno debba ritrovare una dimensione urbana. Si tratta di una delle aree che ha sofferto maggiormente in questi anni della crisi dei servizi alla persona, dei servizi di mobilità. Sono città che hanno perso valore e forse proprio da questo può partire un riscatto del mezzogiorno guidato dalle città”.