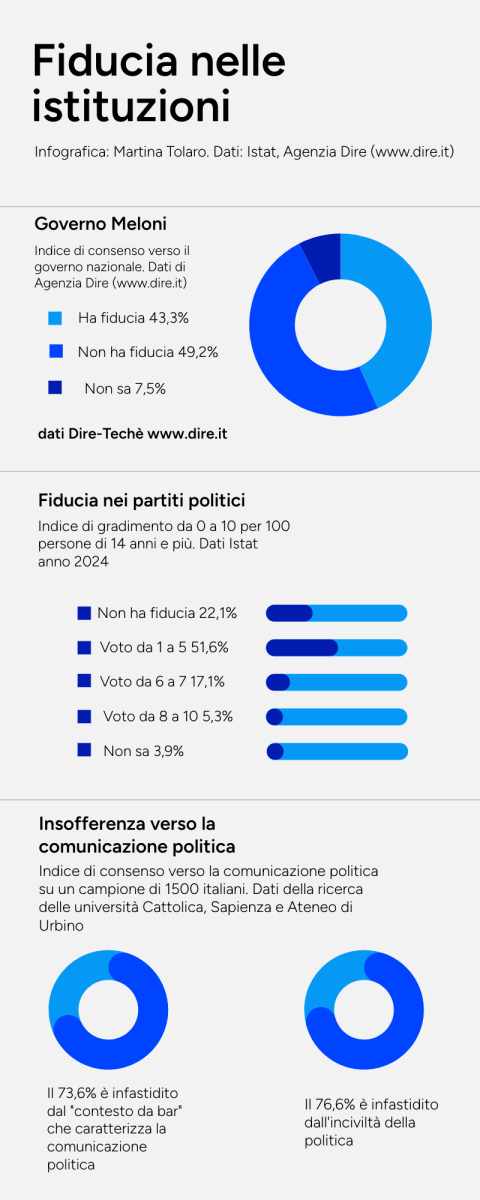

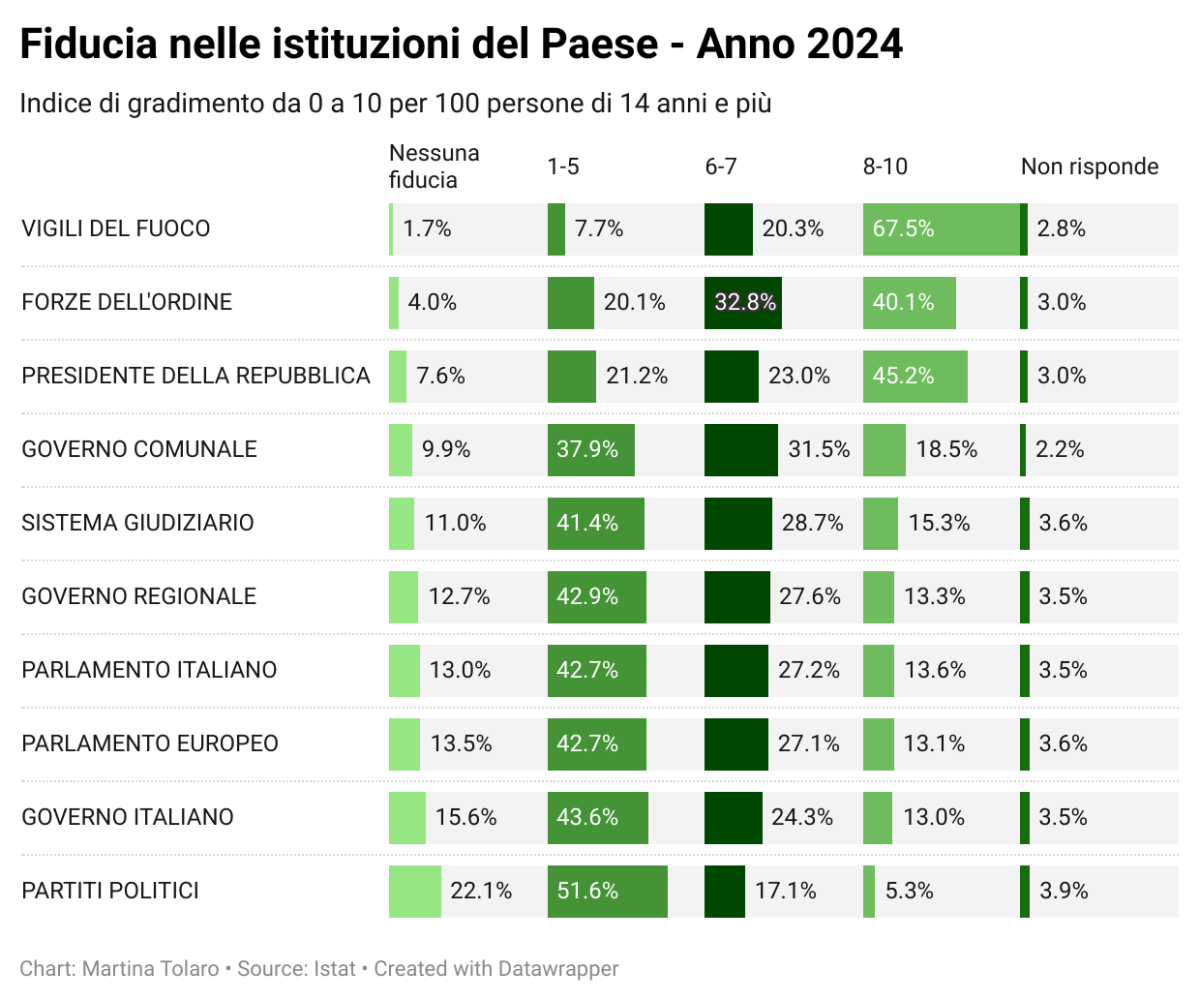

Solo poco più di un quinto degli italiani esprime fiducia verso i partiti politici, ultimi in classifica secondo i dati Istat pubblicati l’8 ottobre nel report “Fiducia nelle istituzioni del Paese – Anno 2024”. “Oltre una persona su cinque – si legge – ne assegna un voto pari a zero e almeno una su due ne assegna un voto insufficiente”. Il sondaggio di Agenzia Dire del 24 ottobre rivela inoltre che “il 49,2% non ha fiducia verso il Governo nazionale, rispetto a un gradimento del 43,3%”.

Una sfiducia, questa, che si addiziona all’insofferenza verso la comunicazione politica, come rivela la ricerca condotta lo scorso settembre dalle università Cattolica, Sapienza e Ateneo di Urbino indirizzata a un campione di 1.500 italiani, con 53 interviste a giornalisti e politici: “3 su 4 avvertono l’inciviltà politica e il 73,6% non ama il contesto da bar in cui si muove la comunicazione”.

Sempre dalla stessa ricerca si riscontrano le dinamiche che più disturbano l’opinione pubblica, ossia l’assenza di rispetto tra un partito e un altro e i disvalori trasmessi. Uno scenario italiano assai simile a quello americano, in cui persevera la fan politics, cioè la politica da tifoseria, dove l’estenuante personalismo porta al “No Kings Day” delle scorse settimane. Alla luce di ciò, il QdS ha chiesto alla dottoressa Simona Ruffino – esperta in Comunicazione etica e autrice del libro “Non tutto è come appare. Contro la cultura della manipolazione” (Apogeo, 2025) – cosa sta accadendo e cosa si può fare.

Comunicazione politica e sfiducia nelle istituzioni, la panoramica

Come vede la panoramica appena esposta?

“Ritengo che sia la ovvia conseguenza di un tempo in cui la politica ha smesso di occuparsi del bene comune diventando, invece, un esercizio di potere. È pericoloso perché se viene meno la partecipazione viene meno il valore democratico”.

Nel suo libro cita Foucault parlando di “regime di verità”. Come può influire nelle scelte elettorali del cittadino questo elemento della comunicazione politica, oggi sempre più immersa nella cultura del binarismo?

“Foucault ci ricorda che ogni società organizza una propria ‘politica della verità’: decide quali discorsi sono accettati come veri, chi può pronunciarli, con quali procedure e sanzioni. In una cultura del binarismo — like/dislike, amico/nemico — questo regime si irrigidisce: la verifica dei fatti diventa ornamento. All’elettore non viene chiesto di deliberare, ma di riconoscersi. Il risultato è una scelta che premia la coerenza affettiva del messaggio più che la sua accuratezza.

Si contrasta spostando il baricentro dalla verità come ‘verdetto’ alla verità come ‘pratica’: far vedere come si costruisce una decisione, condividere i limiti dei dati, esporre le ipotesi in conflitto, educare all’uso delle cornici di senso senza demonizzarle. Il cittadino riconosce il regime di verità quando impara a domandarsi: chi definisce i criteri? Con quali incentivi? A chi giova questa semplificazione? È un’educazione politica”.

Sui social lei parla di “manipolazione cognitiva collettiva” attuata soprattutto dalle destre mondiali. Cos’è e come si contrasta?

“Quando dico ‘manipolazione cognitiva collettiva’ non penso a un complotto, ma a un’architettura di segnali ripetuti che satura lo spazio mentale con frame semplici, emotivamente carichi, binari. Offre scorciatoie identitarie (“noi/loro”). Le destre populiste, ma non solo, hanno industrializzato questo metodo: presidiano i ritmi dell’attenzione, trasformano la controversia in intrattenimento e spostano il baricentro dal ‘che cosa è vero’ al ‘da che parte stai’. Tutto questo si contrasta cambiando la grammatica delle interazioni: trasparenza delle fonti e dei processi, spazi deliberativi che non ricompensino l’estremo, rallentatori cognitivi nelle piattaforme, giornalismo che renda “attraversabile” la complessità invece di inseguire l’indignazione. E in politica occorre reimparare il gesto più controcorrente del nostro tempo: ammettere trade-off, motivare scelte, delimitare promesse”.

I cittadini che non si informano e che si lasciano guidare ciecamente sono ancora la maggioranza?

“Oggi il ‘popolo profondo’, come lo chiamava D’Alema, è al governo come in buona parte del mondo. L’inerzia informativa esiste e resiste: molti cittadini non cercano attivamente fonti plurali, non per ignoranza ma per sovraccarico. Tuttavia, dopo anni di iperstimolazione, vedo emergere una forma di ‘cauto attivismo cognitivo’: persone che tornano a selezionare newsletter di approfondimento e preferire formati lunghi pur di capire. È una minoranza rumorosa? Forse. Ma nei momenti di frattura diventa massa critica, come il ‘No Kings Day’: credo che quel bisogno di democrazia procedurale stia tornando tema popolare”.

Nell’attuale contesto americano, in cui Trump persevera una comunicazione fatta di megalomanie in cui cade la razionalità, il “No Kings Day” è una reazione fisiologica. Ma cosa farebbe davvero effetto?

“Quando il discorso politico si fa ‘psicomagico’ — simboli totali, grandiosità narrativa, IA come moltiplicatore di presenza — la tentazione è rispondere con un contro-incantesimo. Tuttavia è un errore: si resta prigionieri della scena. L’effetto vero lo produce un’altra coreografia comunicativa. Occorre sottrarre ossigeno all’epica e restituirlo alla verifica concreta: promesse tradotte in protocolli, timeline responsabili, contraddittorio ritualizzato e non demonizzato, comunità che misurano l’esito delle politiche come si misura il tempo in atletica.

‘No Kings’ ha dato un segnale potente perché ha nominato l’archetipo ‘niente re’ e l’ha fatto coralmente, in 2.700 luoghi e con milioni di persone. Il passo successivo, per trasformare quell’energia in decisioni, è costruire infrastrutture di fiducia: standard minimi comuni sul linguaggio, modalità trasparenti di correzione degli errori, accountability visibile. La ‘magia’ si spegne quando il pubblico trova una soddisfazione maggiore nella realtà che nel mito”.